【アルビ―日記】循環型社会の可能性とインドネシアにおける循環型経済の事例

近年、世界的に環境問題に対する人々の意識が高まっています。最近、特に農業分野で下記の言葉を聞くことが増えたという方も多いのではないでしょうか。

1. SDGs(持続可能な社会)

2. サスティナブル

3. 循環型社会・循環型経済

4. オーガニック農法

5. 無農薬

いずれも地球環境や人の健康を意識するもので、インドネシアでも「SDGs」や「サスティナブル」といったキーワードが近年よく聞かれるようになりました。

ただし「オーガニック」については、良いイメージを持たれている方も多いかと思いますが、実は必ずしも環境に良いものではない、ということが、問題点の一つとして指摘されています。

インドネシアでも時々、『オーガニック農法はサスティナブルではない』という議論がありますが、実際に、現地の農場などを見に行きますと、農場で使われる堆肥は二次発酵が起こりうるような ①完熟堆肥ではなかったり、②農業規模によって安定供給が出来なかったりする、といった問題点があります。

上記の課題のうち、「②堆肥の安定供給問題」については、町の生ごみを発酵して完全に分解すれば解決ができます。

イメージとしては以下のような循環です。

町→ゴミ→発酵→完熟堆肥(super-soil)→農業→村→町

なお、オーガニックでない農業で使用される「完熟堆肥(super-soil)」には、植物にとって必要な栄養(NPK)と、植物と共存可能な土壌菌が存在します。そのため、そこで育つ植物は、害虫にも比較的に強いというメリットがあります。

そのため、オーガニック農法に、ゴミ処理場・し尿処理場の廃棄物から生成された完熟堆肥を導入すれば、循環が回ります。

ここまでは、いわゆる環境循環に関するお話ですが、サスティナブルな循環には下記の3つの側面があります。

a.環境循環

b.経済循環

c.社会循環

基本的に、 環境循環が回れば経済循環も回り、社会循環も回ります。

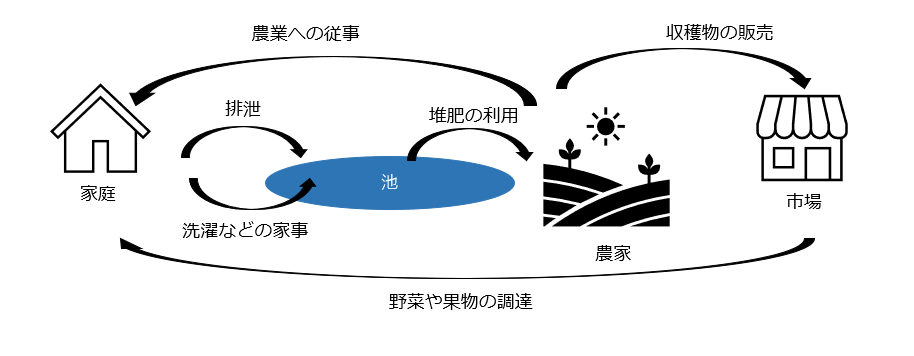

インドネシア・西ジャワ州のスンダ民族の古い集落には、以下のような循環型経済の事例があります。

インドネシアのスンダ民族の古い集落では、地域内の池で住民たちが洗濯や水仕事を行い、同時に排泄も行います。

トイレも池の上で建てることで糞尿の一部をナマズが食べたり、池の底に沈殿したりしています。もし残飯が出た場合は、池の魚に餌として与えます。池の水は1か月程度の周期で抜かれ、ヘドロは田んぼや畑にまかれます。

こうして、一カ月程度の周期で土壌菌に餌を与えて土が肥えることになります。

育った作物は市場で販売され、住民が購入するという循環経済が成り立ちます。

サスティナブルを「循環」という文脈で考える際には、各循環に「どんな取り組みが必要か」「どんな技術が必要か」といったマッピングをすることは非常に重要です。

弊社はインドネシアを事例にしたサスティナブルワークショッププログラムの開催実績があります。

また、企業様のESGやSDGs事業展開に関するアドバイザリーを行わせていただくことも可能です。

ご興味がある方はぜひお気軽にお問い合わせください。

関連コラム:

株式会社インドネシア総合研究所

お問い合わせフォーム